【無料配布】SPPBの評価用紙と自動集計シートを無料で公開中|理学療法士作成の評価表

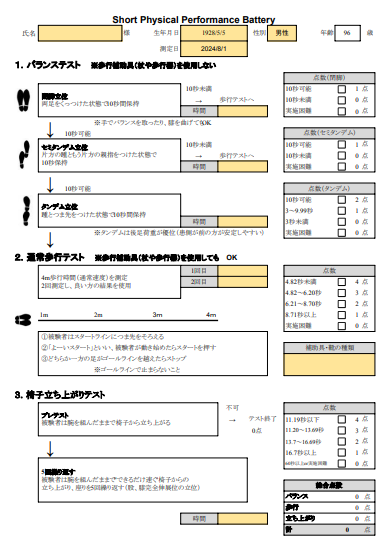

今回の記事では、SPPBという身体機能評価法の、自動集計シートを

① Excel

② Googleスプレッドシート

の両方で作成しましたので、こちらにて公開いたします。

どちらをお使いになるかはお好みでOKです。

測定した実数値のみの入力で、合計点を自動で計算してくれます。

SPPB = Short Physical Performance Battery

SPPB は、高齢者の下肢機能を評価する目的で、National Institute on Aging(NIA)によって開発され、1994 年に発表されました。

12点満点で、『Normal(標準)』と判定されます。

11点以下で移動能力の低下が疑われます。

🔽中身だけ見たい方は下のリンクをクリックしてください。

🔽 Excel版ダウンロードは下のアイコンをクリックしてください。

ダウンロードが自動で始まります。

ブラウザによっては「保存しますか?」というメッセージが出る場合があります。🔽スプレッドシート版は下のリンクをクリックしてください。

Googleアカウントをお持ちの方は、ご自身のGoogleドライブ内にコピーファイルが作成されます。

🔗フレイル・サルコペニアも含めた包括的な評価をしたい方はこちら。

🔗 SPPBについて詳しく解説しています。

自動集計ツールの使い方|SPPB評価ツール

📌大前提

黄色く塗りつぶされているセルにのみ入力します。それ以外のセルは入力できないように(改変できないように)ロックがかかっています。

セルは書式設定で塗りつぶしているのではなく、条件付き書式の『=cell("protect",a1)=0』で色を付けています。白黒印刷をすると色は消えて見えます。

📋基本情報の入力

入力するのは4ヶ所です。

氏名

被検者の氏名を入力してください。

生年月日

被検者の生年月日を西暦で入力してください。測定日時点での年齢が自動で計算されます。

測定日

測定を行った日を西暦で入力してください。

性別

男性か女性かを選びます。

🧍♂️SPPBのバランステスト|自動集計ツールの入力方法と注意点

入力するのは最低1ヶ所~最大3ヶ所です。

閉脚立位時間

閉脚立位が10秒未満(0~9.9秒)であれば、その実数値を入力してください。その場合、測定は終了です。セミタンデム立位・タンデム立位の測定は行いません。

閉脚立位が10秒できたら、時間の右隣のセルに「10」と入力してください。

セミタンデム立位の測定に進みます。

セミタンデム立位の測定に進みます。

セミタンデム立位時間

セミタンデム立位が10秒未満(0~9.9秒)であれば、その実数値を入力してください。その場合、測定は終了です。タンデム立位の測定は行いません。

セミタンデム立位が10秒できたら、時間の右隣のセルに「10」と入力してください。

タンデム立位の測定に進みます。

タンデム立位の測定に進みます。

タンデム立位時間

タンデム立位が10秒未満(0~9.9秒)であれば、その実数値を入力してください。

タンデム立位が10秒できたら、時間の右隣のセルに「10」と入力してください。

画面右側の点数欄は、秒数を記入すると自動でチェックが入り、合計点に反映されます。

💡健側と患側がある場合、患側を前にした方が安定します。

💡セミタンデム立位・タンデム立位は基本的に後方荷重です。

画面右側の点数欄は、秒数を記入すると自動でチェックが入り、合計点に反映されます。

🚶♀️SPPBの通常歩行テスト|自動集計ツールの入力方法と注意点

入力するのは最低1ヶ所~最大5ヶ所です。

- 被験者はスタートラインにつま先をそろえます(助走はありません)。

- 「よーいスタート」といい、被験者が動き始めたらスタートを押します。

- どちらか一方の足がゴールラインを越えたらストップを押します。

※ゴールラインで止まらないこと。

- 1回目の欄は、1回目の測定で得られた時間(秒)を記入してください。

- 2回目の欄は、2回目の測定で得られた時間(秒)を記入してください。

画面右側の点数欄は、秒数を記入すると自動でチェックが入り、合計点に反映されます。

※ゴールラインで止まらないこと。

- 1回目の欄は、1回目の測定で得られた時間(秒)を記入してください。

- 2回目の欄は、2回目の測定で得られた時間(秒)を記入してください。

画面右側の点数欄は、秒数を記入すると自動でチェックが入り、合計点に反映されます。

⚠️注意点

ストップウォッチをいつ止めるのかという問題があります。✅ 片方の足が完全にラインを越えたら止める。

✅ ライン上に足が載ってしまった場合は止めない。次の足が完全に越えてから止める。

ストップウォッチをいつ止めるのかという問題があります。

✅ 片方の足が完全にラインを越えたら止める。

✅ ライン上に足が載ってしまった場合は止めない。次の足が完全に越えてから止める。

おまけ

✅ 特別枠として最大歩行速度の記入欄を設けています。必要があれば任意で行ってください。

✅ 歩行補助具や測定時の履物を記録できる欄を設けています。もし時系列で測定環境をそろえたい場合は記入してください。

おまけ

✅ 特別枠として最大歩行速度の記入欄を設けています。

必要があれば任意で行ってください。

✅ 歩行補助具や測定時の履物を記録できる欄を設けています。

もし時系列で測定環境をそろえたい場合は記入してください。

🪑SPPBの椅子立ち上がりテスト|自動集計ツールの入力方法と注意点

⚠️注意点

5回立ち上がりテストは、立った時点で終了か、座った時点で終了かという問題がつきまといます。SPPBを採用している論文でも、このところをあいまいにしていることが多いです。

SPPBは、National Institute on Aging(NIA)によって開発され、1994 年に発表されました。その原著論文によると、

participants were asked to stand up and sit down five times as quickly as possible, and were timed from the initial sitting position to the final standing position at the end of the fifth stand.

翻訳は以下の通り。

参加者は、できるだけ速く立ち上がって座ることを5回行うように求められ、最初の座位から5回目の立ち上がりの最後の立位までの時間を計測した。

要するに、- 座位

- ヨーイドン(ストップウォッチをスタート)

- 1回目立つ

- 1回目座る

- 2回目立つ

- 2回目座る

- 3回目立つ

- 3回目座る

- 4回目立つ

- 4回目座る

- 5回目立つ

- ここでストップウォッチを押して終了!

原典に従うと、このような測定手順になります。

⚠️論文によっては座って終わりにしたり、終わり方があいまいだったりします。明確にしたい場合は、原著論文の著者にメール等で連絡をとり、詳しく教えてもらってください。

5回立ち上がりテストは、立った時点で終了か、座った時点で終了かという問題がつきまといます。

SPPBを採用している論文でも、このところをあいまいにしていることが多いです。

SPPBは、National Institute on Aging(NIA)によって開発され、1994 年に発表されました。その原著論文によると、

participants were asked to stand up and sit down five times as quickly as possible, and were timed from the initial sitting position to the final standing position at the end of the fifth stand.

翻訳は以下の通り。

参加者は、できるだけ速く立ち上がって座ることを5回行うように求められ、最初の座位から5回目の立ち上がりの最後の立位までの時間を計測した。

要するに、

- 座位

- ヨーイドン(ストップウォッチをスタート)

- 1回目立つ

- 1回目座る

- 2回目立つ

- 2回目座る

- 3回目立つ

- 3回目座る

- 4回目立つ

- 4回目座る

- 5回目立つ

- ここでストップウォッチを押して終了!

原典に従うと、このような測定手順になります。

⚠️論文によっては座って終わりにしたり、終わり方があいまいだったりします。

明確にしたい場合は、原著論文の著者にメール等で連絡をとり、詳しく教えてもらってください。

運営者プロフィール

本サイト「理学療法士かずの評価と統計のやさしい処方箋」は、理学療法士かずが運営しています。臨床経験を生かしつつ、学会発表や統計の学びに役立つ記事を執筆しています。「難しそう…」を「やってみよう!」に変えるきっかけをお届けします。

本サイト「理学療法士かずの評価と統計のやさしい処方箋」は、理学療法士かずが運営しています。

臨床経験を生かしつつ、学会発表や統計の学びに役立つ記事を執筆しています。

「難しそう…」を「やってみよう!」に変えるきっかけをお届けします。

参考・引用論文サイト

J M Guralnik 1, E M Simonsick, L Ferrucci, R J Glynn, L F Berkman, D G Blazer, P A Scherr, R B Wallace: A short physical performance battery assessing lower extremity function: association with self-reported disability and prediction of mortality and nursing home admission. J Gerontol. 1994 Mar;49(2):M85-94.

※本ツールは、理学療法士など医療職による評価支援を目的として作成されたものです。

※診断や治療を目的としたものではなく、あくまで状態把握やスクリーニングの一助としてご利用ください。

※評価結果の解釈および最終的な判断は、必ず各施設・医療職の裁量と責任のもとで行ってください。

※当ブログおよびツールは、その使用によるいかなる損害・損失についても責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

※診断や治療を目的としたものではなく、あくまで状態把握やスクリーニングの一助としてご利用ください。

※評価結果の解釈および最終的な判断は、必ず各施設・医療職の裁量と責任のもとで行ってください。

※当ブログおよびツールは、その使用によるいかなる損害・損失についても責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

【ご案内】

本ブログの記事は、AIツールを活用しながらも、理学療法士としての専門知識と経験に基づいて作成・監修されています。

内容に関するご質問やご指摘がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

コメント

コメントを投稿